بين وهم الدولة وحلم الوطن: جنوب السودان في مواجهة القضايا المغلقة

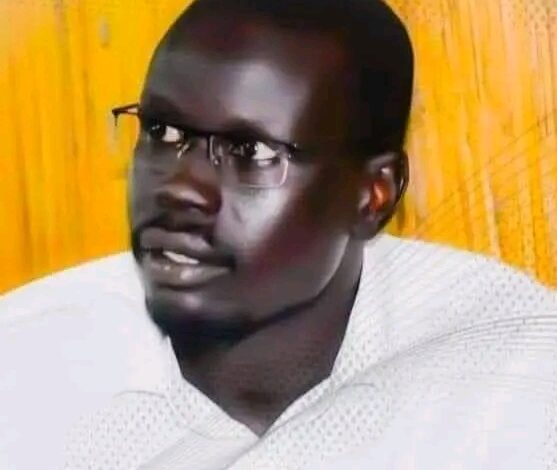

جوزيف منجوير مكواج

تشهد المرحلة الانتقالية في جنوب السودان حالة متزايدة من التصدع، في ظل توتر متصاعد بين الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة (IO)، ما ينذر بإمكانية إنهيار إتفاقية السلام المنشطة. هذه الإتفاقية، التي وُقّعت على أمل إنهاء الحرب الأهلية وفتح صفحة جديدة في مسار بناء الدولة، تبدو اليوم مهددة من الداخل، نتيجة لتراكم الأزمات السياسية، والعجز المؤسسي، وغياب الإرادة المشتركة لبناء السلام بوصفه حالة مجتمعية، لا مجرد إتفاق بين نخب سياسية.

دخلت جنوب السودان مرحلة انتقالية كان يُفترض أن تُعيد ترتيب البيت الوطني، وتمهّد الطريق نحو دولة جديدة تنبع من مشروع مشترك، لا من تسوية مؤقتة. لكن ما حدث كان عكس ذلك، استُخدم الإتفاق كأداة لتقاسم النفوذ والسلطة دون طرح الأسئلة الكبرى المؤجلة منذ لحظة الاستقلال، ومع كل تعثر في تنفيذ بنود السلام، تعود القضايا الجوهرية لتؤكد أن ما يُعرف بـ”القضايا المغلقة” لم تكن يومًا مجرد ملفات فنية تُحل بالتوقيع أو الترضيات السياسية، بل هي لبّ الأزمة الوطنية نفسها.

القضية الأولى تتعلق بتأسيس الدولة. فجنوب السودان لم يُبنَ بعد على قاعدة فكرية أو عقد إجتماعي جامع. الدولة كما تتجلى اليوم، ما تزال رهينة منطق المحاصصة العرقية، وتوازنات القوة، والولاءات القبلية. هذا التأسيس الهش جعلها عاجزة عن قيادة مرحلة انتقالية حقيقية تُعيد ثقة المواطنين وتمنحهم أملًا بمستقبل مختلف.

أما الرؤية الوطنية، فهي تكاد تكون غائبة بالكامل، لا يوجد تصور جامع للدولة المنشودة، ولا إتفاق مجتمعي حول القيم الكبرى التي يجب أن تشكّل بوصلة العمل السياسي والإداري. في غياب هذه الرؤية، تتحول المرحلة الانتقالية إلى مجرد إدارة للأزمات، لا إلى مسار عبور نحو الاستقرار. وعندما تغيب الرؤية، تغيب القدرة على التخطيط، وتضيع فرص الإصلاح وسط تفاصيل المماطلة وصراعات النخب.

ومن أخطر القضايا المغلقة، أزمة الهوية الوطنية، فالمواطن الجنوبي لا يزال يشعر بأنه منسوب إلى قبيلته أكثر من انتمائه للدولة، ما يجعل فكرة “الوطن” نفسها موضع تساؤل. هذا الفراغ الهوياتي، الذي لم تُعالج الدولة أسبابه بمشروع ثقافي أو تعليمي موحّد، يغذي الانقسامات، ويجعل من السلام الاجتماعي هشًا، ومن الوحدة الوطنية هدفًا مؤجلًا.

وفي سياق المرحلة الانتقالية، تبرز قضية الأمن القومي كملف مغلق بإمتياز، إذ يُختزل الأمن في جوانبه العسكرية، بينما تُهمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لا تزال الدولة تتعامل مع التهديدات الداخلية باعتبارها أزمات أمنية، بدلًا من فهمها كدلائل على فشل منظومة الحكم والعقد الاجتماعي. ما دام السلاح في يد المجتمعات، وما دامت النخب تبرر ذلك بتوازنات القوة، سيظل السلام هشًا، وقابلًا للانهيار عند أول أزمة.

أما على الصعيد التنموي، فلم تشهد المرحلة الانتقالية تحولًا في بنية الإقتصاد أو في الرؤية التنموية. لا تزال الدولة تعتمد على النفط، دون مؤشرات حقيقية لبناء اقتصاد منتج أو دعم الزراعة والتعليم والصحة. النهضة غائبة، والتنمية مؤجلة، والإنسان الجنوبي لا يشعر بتحسن ملموس في حياته، رغم مرور سنوات على توقيع اتفاقية السلام.

وربما الأخطر من كل ذلك، هو القطيعة العميقة بين الدولة والمجتمع. فالثقة مفقودة، والمواطن لا يشعر أن الدولة تمثّله أو تعكس تطلعاته. هذا الانفصال يُفرغ المرحلة الانتقالية من مضمونها، ويحوّل السلام إلى خطاب رسمي لا ينعكس في الواقع، كما يفقد الدولة القدرة على الحشد المجتمعي لأي مشروع وطني.

إن احتمالية إنهيار إتفاقية السلام، في ظل التوتر القائم بين الحكومة والمعارضة، ليست مجرد أزمة سياسية طارئة يمكن احتواؤها بالاجتماعات. بل هي نتيجة مباشرة لتجاهل القضايا المغلقة، ومحاولة تجاوز جذور الأزمة. ما لم تجرَ مراجعة شاملة لبنية الدولة، وفتح حوار وطني جاد حول الهوية، والرؤية، والأولويات، فإن أي مرحلة انتقالية ستظل فاشلة، وأي اتفاق سلام سيبقى هشًّا ومؤقتًا.

إن جنوب السودان بحاجة إلى مرحلة تأسيسية، لا إلى مرحلة انتقالية تُدار كصفقة سياسية بين النخب. نحن بحاجة إلى مصارحة وطنية تقود إلى مشروع سلام مجتمعي شامل، يبدأ بإعادة تعريف الدولة، واستعادة ثقة الناس، وبناء وطن يجد فيه الجميع أنفسهم، لا على أساس العرق أو الولاء، بل على أساس المواطنة الكاملة. فالوطن، في نهاية المطاف، ليس خطابًا يُلقى، بل عقدٌ يُبنى، ومسارٌ يُسلك بشجاعة ومسؤولية.